Dans l'ordre chrono-décroissant voici des lectures lues, dont s'extrait une phrase significative...

De mars 2023 à mars 2024, environ deux cents ouvrages ont été lus ou, au moins, sérieusement épluchés. Leur liste constitue la bibliographie de Ma poussière est l'or du temps, en cours de parution.

Mars 2023

CONTRE : le vert criard de la couverture, le prix (15 € les trente courtes pages), avec les manuscrits pour épaissir un peu le produit, l’amateurisme de l'éditeur : par exemple « minutes immobiles » page 27 alors que c’est le narrateur qui est "immobile" (cf. manuscrit) ;

POUR : la vision pérennelle de l’archétype maison-dans-les-bois, si morte qu’elle est plus que vivante, l’écriture symphonique sans pareille et dont chaque phrase forme un bijou voire un mini-récit, mettant bien en lumière la médiocrité de ce qui s’écrit depuis, bref le plaisir de se remettre un peu de Gracq sous la dent ;

VERDICT : cette nouvelle est un fond de tiroir, certes, mais « Le tiroir est le fondement de l’esprit humain » révèle un autre poète.

Julien Gracq, La Maison, éditions José Corti, 2023, 80 pages, 15 €.

"Il n'était d'ailleurs plus question de revenir en arrière."

Février 2023

Après s'être délecté de Le Juif Süss (un magnifique ouvrage dont la bêtise nazie a distordu la réputation), La Guerre des Juifs (titre original, devenu La Guerre de Judée en 1996 chez le second éditeur français), Le Faux Néron, La Juive de Tolède (titre original, modifié en Ballade espagnole pour sa parution allemande en 1955), lire :

Les enfants Oppermann (Oppenheim à la première parution en 1933).

Lion Feuchtwanger, Les enfants Oppermann, trad. de l’allemand par Dominique Petit. Métailié, coll. « Bibliothèque allemande », 2023, 400 p., 23 €.

Janvier 2023

La mystification, "perfide, intéressée, elle engendre indigestion et gueule de bois."

Cette impressionnante étude s’est appliquée aux faux en écriture et à leur usage, des textes vraiment fictifs mais réellement tangibles, comme les Protocoles des Sages de Sion ou le Journal de Hitler (on note ici que la plus lourde malignité vise inlassablement dans la même direction), entre autres publications, qui vont du canular plus ou moins sympathique au plagiat et à l’escroquerie éhontés, en passant par l’apocryphe et la traduction ratée. Toutefois, de ces documents abusifs, par exemple les multiples tentatives ingénues de rendre réel le Nécronomicon de Howard Phillips Lovecraft – tentatives à quoi l’auteur ne consacre pas moins de quatre-vingt-huit pages, sur cinq cent vingt – aucun ne présente un intérêt renversant ni ne justifie la besogne.

Ce qui m'a peu à peu gêné davantage avec ce livre, c'est de voir que le pauvre auteur, à force d'éplucher les minableries et les abjections qu'il relate, se laisse inconsciemment contaminer par de délétères effluves, au point de s'adonner au déboulonnage systématique de ses idoles littéraires et de descendre à des vulgarités de style qu'un José Corti, par exemple, n'aurait jamais admises dans son catalogue.

Jacques Finné, Des mystifications littéraires, Paris, Ed. Corti, 2010, 520 pages, 25 €.

Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2022

"Advienne que pourra."

- Brautigan, Richard, L'avortement, trad. Georges Renard, préf. Thomas B. Reverdy, Points Signatures, 2017.

- Brookner, Anita, La vie, quelque part, Paris, Éditions Belfond, 1983.

- Calasso, Roberto, Come ordinare una biblioteca, Milano, Piccola Biblioteca Adelphi, 2020.

- Chartier, Roger, L'ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1996.

- Châteaureynaud, Georges-Olivier, La faculté des songes, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle, 1982.

- Chevillard, Éric, L’Autofictif, https://autofictif.blogspot.com/

- Fakinos, Aris, La citadelle de la mémoire, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1992.

- Haumont, Thierry, Le conservateur des ombres, Paris, Éditions Gallimard, 1984, Bruxelles, Éditions Labor, 1998.

- Libis, Jean, La bibliothèque, Monaco, Éditions du Rocher, 2000.

- MacÉ, Gérard, Vies antérieures suivi de Les trois coffrets, Paris, Éditions Gallimard, coll. "L’imaginaire", 2022.

- Miller, Walter Michael, Un cantique pour Leibowitz, Paris, Folio Science-fiction, 2013.

- Murakami Haruki, L’étrange bibliothèque, Paris, Belfond-10/18, 2022.

- Olender, Maurice, Un Fantôme dans la bibliothèque, Paris, Éditions du Seuil, coll. "La librairie du XXIe siècle", 2017.

- Rouanet, Sérgio Paulo, « De la fin de la culture à la fin du livre », Il était une fois... le livre, La bibliothèque du philosophe, Éditions Unesco, 2001.

- Roudaut, Jean, Les dents de Bérénice : essai sur la représentation et l'évocation des bibliothèques, Montolieu, Deyrolle Éditeur, 1996.

- Schino, Anna Lisa, Batailles libertines. La vie et l’œuvre de Gabriel Naudé, Paris, Éditions Honoré Champion, 2020.

- Schmandt-Besserat, Denise, La genèse de l’écriture, Paris, Les belles Lettres, 2022.

- Steiner, George, Le Silence des livres, Paris, Arléa, 2019.

Juin 2022

"Je découvris ainsi que tel bison de Pech-Merle avait été réalisé par trente-quatre coups de crayon de manganèse après trois petits traits avec un bâtonnet qui avaient rapidement délimité l'emplacement de la figure à réaliser..."

C'est avec une grande finesse et une belle modestie que Michel Lorblanchet nous invite à le suivre dans ses explorations souterraines des premières oeuvres d'art humaines, qui demeurent sous nos pas dans le Quercy. La description des traces pariétales laissées par des ancêtres inifiniment éloignés de nous est particulièremen émouvante parce que cela les rend soudain très proches. En effet, ce chercheur professionnel a passé son existence à éviter les interprétations de ses découvertes mais, arrivant au terme de sa carrière, il les livre pour la première fois, avec une sympathique discrétion.

Abondamment illustré et commenté, cet ouvrage est une merveilleuse réalisation des Editions du Rouergue.

Michel Lorblanchet, Naissance de la vie, Une lecture de l'art pariétal, Editions du Rouergue, relié, 175 p., septembre 2020, 25 €.

Des interprétations fantaisistes et parfois comiques de l'art pariétal ont, de son côté, fait l'objet d'une patiente collection par Jean-Loïc Le Quellec, centrée sur "l'énigme du puits" à Lascaux.

Jean-Loïc Le Quellec, L'Homme de Lascaux et l'énigme du puits, 3ème édition revue et augmentée,

mai 2022, 140 p., 15 €.

Mai 2022

« L’empereur Titus dit : “Comment un petit poisson peut-il puer à ce point ?” Le secrétaire de Titus rapporta le propos. Et depuis, quand un homme de peu d’envergure prend la tête des masses et qu’il sème le malheur, on a coutume de dire : “Comment un petit poisson peut-il puer à ce point ?” »

Ce jugement, narre Lion Feuchtwanger (München 1884 – Los Angeles 1958), s’appliquait au faux Néron dans son roman, Le Faux Néron, page 275. C’est une saga du premier siècle qui se passe en Orient. Basée sur des légendes tenaces qui apparurent alors, elle nous donne une grosse lecture à la fois palpitante et savante, que l’on pourrait, pour faire simple, ranger dans sa bibliothèque entre Thomas Mann et Marguerite Yourcenar. Le livre a été publié à Amsterdam en 1936. Les nazis ne se trompèrent point en y décelant une charge contre Hitler et l’ouvrage ne parut en Allemagne qu’en 1947. Entre-temps ils avaient brûlé les autres livres de l'auteur dans leurs autodafés.

Lion Feuchtwanger, Le Faux Néron, Fayard, 1995, 371 pages.

NB Trente ans après sa parution, ce roman demeure épuisé, alors que nous n'avons en France aucun écrivain qui arrive à la sandale de Lion Feuchtwanger. Heureusement qu'il existe des bouquinistes !

Avril 2022

« Rien ne saurait manquer à ceux qui ont perdu les moyens d’exprimer ce qu’ils n’ont plus l’occasion de ressentir. »

Jaime Semprun – qu’il ne faut pas confondre avec Jorge Semprun son père et son contraire – est né en 1947 et mort en 2010. Entre temps, il s’est signalé comme l’un des esprits les plus forts de l’époque en dénonçant les irrésistibles dérives de l’État, lequel ne vise qu’à fabriquer de la sous-humanité de façon à développer son emprise. On voit par là que ce Semprun était, en fait, le fils spirituel de George Orwell, dont il a édité les essais, articles et lettres dans sa maison d’édition de l’Encyclopédie des Nuisances (Cet éditeur radical étant par ailleurs célèbre pour son travail à l’ancienne d’impression en typographie, avis aux bibliophiles).

L’éloge de la novlangue est le dernier traité de l’auteur, qui assure avec le plus grand sérieux qu’elle convient parfaitement au monde actuel, en utilisant lui-même le plus possible de néologismes et d’amphigouris nés de la « sphère techno-marchande », soulignés en italique. Dans un style absolument impeccable et, de là, implacable, qu’il baptise « archéolangue » pour en annoncer la disparition, Jaime Semprun nous livre un dernier avertissement caché sous de subtiles antiphrases.

Sa « défense » est donc une sourde condamnation puisqu’il l'avoue : « La novlangue (...) est avant tout un rapport social entre des machines, médiatisé par des personnes. » De ce fait, les réseaux et le cyberespace sont le « lieu de dissolution du moi ». Et il finit par un clin d’œil qui, si j’ose dire, nous montre du doigt : « Cependant, l’ayant défendue [la novlangue] en tant qu’elle est la plus adéquate au monde que nous nous sommes fait, je ne saurais interdire au lecteur de conclure que c’est à celui-ci qu’il lui faut s’en prendre si elle ne lui donne pas entière satisfaction. » Il est rare de lire des ouvrages qui soient à la fois réjouissants et angoissants, non ?

Jaime Semprun, Défense et illustration de la novlangue française, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2005, réimp. 2021, 92 p., 12€20.

Mars 2022

« Une puanteur montait d’un tas de détritus de poissons que nettoyaient des mouettes presque insupportablement blanches. »

Du grand écrivain francophone Marguerite Yourcenar, membre de l’Académie française qui passa son bac à Nice sans avoir été à l’école, on connaît surtout Mémoires d’Hadrien ou L’Œuvre au noir, et pour cause. Mais sa bibliographie abonde en textes courts et en essais décisifs. Ainsi le recueil des Nouvelles orientales, paru bien avant les grands romans et révisé en 1963, qui réunit neuf historiettes inspirées par des traditions et des mythes d’au-delà de notre monde et qui forment un tout en apparence hétéroclite mais soutenu par un même vertige de l’irréalisme, du sensuel et de la cruauté. Le formidable don du style qu’avait Yourcenar surprendra peut-être les jeunes lecteurs d’aujourd’hui, « à une époque où la nouvelle a cherché à se dissoudre pour atteindre à une réalité plus fluide et volontairement informe », comme le disait déjà en 63 la quatrième de couverture de cet ouvrage sans défaut.

Marguerite Yourcenar, Nouvelles orientales, Paris, Éditions Gallimard, 1938 puis 1963, 7 francs taxe locale incluse, exemplaire acquis 5 euros chez un bouquiniste.

Février 2022

"Objet : Comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d'elle-même."

Nous suivons avec intérêt Bruno Latour depuis des années comme le seul ou presque des intellectuels français dont la réflexion a toujours une longueur d'avance sur le désastre planétaire entretenu par l'économisation de nos sociétés. Cet auteur n'est pas d'une grande clarté dans toutes ses argumentations mais on sent, malgré tout, que sa position est solidement ancrée dans ce qui importe vraiment pour nos existences. Jusqu'ici (Face à Gaïa, Où atterrir ?, Où suis-je ? pour ne prenre que des titres récents), son discours émanait du haut d'un nuage dominant la situation ; mais voilà que sort un opuscule destiné à donner des pistes de conduite pour les humains désemparés que nous sommes, en prenant comme point de départ le constat que les conscients sont finalement bien plus nombreux que les décideurs démodés. On lira avec profit ces feuilles de route pleines de dynamisme, même si certaines d'entre elles paraissent parfois un peu nébuleuses et sont à lire deux fois.

Mais soudain, ce livre étant paru depuis un petit mois, Bruno Latour brise la tour d'ivoire de sa philosophie et son air de ne pas y toucher pour s'engager nommément, avec une poignée de copains, comme soutien du candidat des Verts à la présidentielle. On en reste coi : est-ce le même Latour qui, donnant livre après livre l'impression qu'il sait que toute tentative politique libertaire et écologique est condamnée à la compromission, descend maintenant dans l'arène, se salit les mains et donne un conseil de vote ? Incohérence du grand âge ? Devons-nous être déçus ? Je n'ai pas de téléviseur mais je me suis débrouillé pour regarder "La grande librairie", espérant que l'animateur lui poserait cette question. En vain, comme si l'émission avait été enregistrée deux semaines plus tôt ou qu'il avait été convenu que le sujet ne serait pas abordé crûment. Le trouble demeure, mais il n'enlève rien à l'utilité de cette lecture.

Bruno Latour et Nikolaj Schultz, Mémo sur la nouvelle classe écologique, La Découverte, coll. Les empêcheurs de penser en rond, 2022, 95 p., 14 €.

Janvier 2022

"Brand émit un petit rire, le son rouillé et grinçant de quelqu'un dont les ressorts du rire ne sont jamais actionnés par la gaieté."

Si Edith Wharton n'est pas une romancière palpitante, ses nouvelles fantomatiques en revanche font battre le coeur et froid dans le dos. Rédigées dans le très

approprié style à faux-col des années 1900, elles ont pour point commun non seulement des affaires de revenants mais aussi et surtout des récits de maisons lourdes de recoins sombres et de mémoire

cachée, qui constituent chacune le véritable héros conscient de ces nocturnales et parfois le maître du jeu : "La maison savait." .

On remarquera que ce n'est pas un hasard : le premier ouvrage d'Edith Wharton fut The Decoration of Houses en 1897, dont on attend la réédition chez Rizzoli New York.

Le Triomphe de la nuit (volume 1) et Grain de grenade (volume 2) forment l'intégrale de Ghosts, les histoires de fantômes d'Edith Wharton. Publiées en 1937 peu après sa mort, elles furent traduites en français une cinquantaine d'années plus tard et sont disponibles aujourd'hui chez Joëlle Losfeld, coll. Arcanes, pour 5,10 € le volume ce qui est donné vu le plaisir procuré.

Décembre 2021

« Peut-on demander au loup de devenir végétarien ? »

Anselm Jappe, né à Bonn en 1962, enseigne la philosophie en Italie. Il est surtout un spécialiste de la pensée de Guy Debord, d’où on ne s’étonnera pas que le sous-titre de ce livre annonce maladroitement et d’emblée le fond de sa pensée, au lieu de la laisser s’imposer au gré de la lecture. Car Béton est un essai clair, convainquant et même captivant, qui explore une dérive effroyable de la modernité jamais, ou si peu, dénoncée. Il commence par un débroussaillage des données : ciment, mortier, béton... et raconte comment ces matières millénaires ont été mises à contribution et tiennent toujours debout, comme le Panthéon romain avec sa coupole de quarante-trois mètres de diamètre sans support et vieille de bientôt vingt siècles, grâce à « un mortier, dans lequel on jette pêle-mêle des pierres, sans autre liaison que celle que leur donne le hasard » disait Vitruve, pour qui l’architecte doit s’inspirer de la nature.

Anselm Jappe énumère ensuite les pittoresques améliorations progressives de cette matière jusqu’à son lugubre apogée : le béton armé et les utilisations délirantes qui en furent faites par tous les régimes du XXe siècle, qu’ils soient bourgeois, staliniens, fascistes, aux USA, en Chine, en URSS ou en France, afin de mondialiser les grands ensembles en une « modernisation du taudis » où, accessoirement, prend sa source la haine de soi et des lieux que l’on habite, voués par conséquent à une dégradation sans merci. Mais voilà que se produit l’effondrement sanglant du pont Morandi à Gênes le 14 août 2018, dû au fait que le métal avait rouillé dans ses gaines de béton précontraint, un phénomène normal pour ses cinquante ans d’âge. Un désastre qui a poussé Jappe à se lancer dans l’écriture de ce livre. Il ne s’attendait pourtant pas à débusquer autant de monstruosités industrielles, comme la production de ciment multipliée par vingt-deux entre 1950 et 2019, toujours croissante, et qui exige maintenant quarante milliards de tonnes de sable à extraire chaque année, en général de façon mafieuse et au détriment de milieux sensibles (lacs, rivières, littoraux, etc.) car le sable du Sahara et autres déserts ne vaut rien : ses grains polis et arrondis par le vent ne s’agrègent pas. Jappe découvre alors toutes les servitudes absurdes imposées par le matériau : isoler, aérer, climatiser, entretenir, etc., en plus de la laideur et de l’ennui esthétique inhérents à la préfabrication. Ce qui amène une critique sans merci de l’architecture et de l’urbanisme contemporains, considérés comme instruments de pouvoir et d’aliénation, grâce à la ligne droite des avenues, propice au mitraillage des insurgés à partir de 1871, et aux façades en verre, qui sont l’habillage des activités et des individus, voulus transparents. À l’inverse, évidemment, ce livre fait l’éloge des ruelles tortueuses et des constructions sans architectes (de la moindre chaumière à Notre-Dame de Paris), bâties avec des matériaux du cru par des maçons sans nom mais pas sans savoir-faire. Des façons d’habiter qui font la part belle à l’imaginaire et doivent être méditées par tous ceux qui veulent vivre mieux, c’est-à-dire vivre.

Bref, Anselm Jappe fait preuve de cette sensibilité à la matière et de l’intelligence des sociétés dont l’ouvrage trompeusement titré Philosophie de la maison (E. Coccia) est tout à fait dépourvu. Relisons William Morris, dit Jappe : « Mon arrière-grand-père me reproche souvent d’avoir la tête un peu fêlée sur ce sujet de la belle construction ; mais vraiment je crois que l’énergie humaine ne saurait nulle part mieux s’employer. »

Anselm Jappe, Béton, arme de construction massive du capitalisme, Paris, Éditions L’échappée, Coll. « Pour en finir avec », 2020, 200 pages, 14 €.

Novembre 2021

« Nous devrions apprendre à construire des maisons dans lesquelles nous ne savons plus si nous sommes des humains ou des canaris, des chats ou des ficus. »

Emmanuele Coccia est un philosophe du sensible, maître de conférences à l’EHESS. Il s’applique aujourd’hui à analyser le concept de « maison ». Jadis chroniqueur pour des revues d’architecture, Lucien X. Polastron n’a pas trouvé dans ce bref essai son content.

Constat 1 : le vague mot « bonheur » apparaissant plus souvent dans ce livre que le mot « maison », et jusqu’à six fois par page, peut-être aurait-il fallu titrer Philosophie du bonheur ?

Constat 2 : l’auteur, né en 1976, se targue d’avoir vécu trente déménagements, soit une ou deux fois par an de sa vie d’adulte, ce qui sous-entend une suite de T2 et de studios comme abris de passage et exclut une véritable expérience de ce qu’est réellement une maison, c’est-à-dire une entité capable d’influer sur les âmes qui viennent y vivre et lentement s’imprégner de l’esprit des lieux. C’est pourquoi le concept passe-partout de « maison » génère ici des clichés infantiles, comme « impossible de penser et de construire une maison sans penser et construire un amour » (c’est de femmes dont on suppose qu’il s’agit ; on pourrait mettre aussi bien « sans y rassembler des livres, sans espérer y rencontrer un fantôme, sans faire de la bonne cuisine pour les copains, etc. »), alors qu’une vraie maison est le théâtre, voire le metteur en scène, de malheurs autant que de bonheurs, et ceux-là forgent plus solidement les personnalités que ceux-ci. Finalement, le livre aurait dû s’intituler Philosophie de l’appart’ ou Philosophie des cartons.

Constat 3, le pire : bien des pages s’envolent vite hors du sujet. Ainsi, de 80 à 93, digressions sur la mode et le vêtement qui seraient une sorte de maison ; de 95 à 111 courent des considérations sur la gémellité, à partir de la confrontation de l’auteur avec une photo de lui enfant ? Mais où est la maison ? Tout simplement dans la première phrase de chaque chapitre : par exemple « Aucune maison n’est jamais finie » est l’attaque de dix pages sur les psychotropes, après quoi, en effet, « Les maisons sont des volcans inversés, qui projettent le ciel dans la terre. » Et le chapitre suivant nous enseigne que les réseaux sociaux ne forment rien d’autre qu’une vaste maison, à partir de quoi l’auteur nous sert un court essai sur Facebook et Instagram. Techniquement, ce procédé pourrait s’appeler du maison-dropping.

Surgit aussi un paradoxe forcé de la ville qui est une forêt et vice-versa... avec à l’appui l’exemple des tours jugées admirables du Bosco verticale de Milan : or en Chine, de tels immeubles végétalisés à outrance ont viré au vinaigre, car la négligence des habitants fait des balcons arborés des poubelles et les appartements remis en vente ne trouvent plus preneur à cause de la prolifération de nuisibles, dont les moustiques. Manque d'information, donc.

Le seul passage sur lequel on tombera d’accord (qui s’en étonnerait ?) est celui consacré à la cuisine, en tant que lieu le plus important d’une habitation : « Tout ce qui n’a pas le droit d’y entrer y entre par la cuisine : il s’agit d’une salle de mélange, dans laquelle les frontières entre les choses et les personnes sont suspendues et [où] l’opposition entre humains et non-humains se trouve inversée en une fusion festive. » Ce qui prouve qu’une vérité n’a point besoin pour s’exprimer de paradoxe outré ni de vocabulaire hostile, comme circadien, auratique, Homininés... Faut-il en accuser un peu la traduction ? On tombe aussi sur des « surréaliste » mis pour incroyable ou étonnant, une vieille faute aujourd’hui reconnue grossière par tout routier de la lecture et qui apparaît quatre fois. L’apport du surréalisme, justement – la sensibilité si vous voulez –, est ce que ce locataire irrémédiable a oublié dans le camion du déménageur.

Les recensions de cet ouvrage dans la presse parisienne s’annonçant dubitatifs ou tiédasses, le grand livre de la maison reste à écrire.

Il s’appuiera sur des guides comme Gaston Bachelard (La Poétique de l'espace est subrepticement inclus dans la bibliographie de Coccia mais il ne semble pas avoir été lu, ou compris), grand rêveur de maison dont les essais sur le feu et la terre abondent en révélations pour les jeunes ménages. En parallèle, on pourrait suivre Rolf Alfred Stein, chez qui le parcours de la cave au grenier dans Le Monde en petit (Flammarion) est une épreuve mystique, même devant les maisons de poupée ; ou encore Tanizaki, dont Éloge de l’ombre (Verdier) devrait être imposé dans les écoles d’architecture, ainsi que La Maison aux sept pignons (Garnier-Flammarion) de Nathaniel Hawthorne, pour prendre un exemple littéraire entre mille. Et pendant ce temps, on laissera la technocratie apprendre d’un Le Corbusier, qui espérait tant nous mettre la tête au carré. Pour notre « bonheur » disait-il.

Emanuele Coccia, Philosophie de la maison, trad. Léo Texier, Bibliothèque Rivages, 2021, 207 p., 18 €.

(NB La couverture de cet ouvrage étant d'une violente cucuterie, je l'ai remplacée ici par une image quelconque mais convenable.)

Octobre 2021

« Les jeunes empires ont des goûts simples : ils veulent tout. »

L’histoire de la naissance des bibliothèques et de la survie du livre a déjà été traitée en long et en large, dont trois ou quatre fois par l’auteur de ces lignes et même par des écrivains bien plus savants (Borges, Canfora, Eco, etc.) mais la voici au féminin, dans le cadre de la mise à niveau qui s’impose aujourd’hui pour que tous les sujets du monde atteignent le gros public. C’est une fascinante évolution à laquelle on ne peut qu’applaudir, comme ce fut le cas avec le livre autobiographique où la signora Marcolongo vante le grec ancien, ou celui de Violet Moller, disséqué en novembre dernier (voir ci-dessous).

Afin de garder la lectrice éveillée, l’astuce active de L’Infini dans un roseau consiste à mettre systématiquement en parallèle des vieilleries et notre modernité : d’emblée Elvis Presley, Tarantino, Tolkien et le Coca-cola se glissent derrière les ombres d'Aristarque, Eratosthène et Assurbanipal : sur les 547 noms de l’index, 306 appartiennent aux temps présents. Aussi la lecture du livre que vient de publier la señorita Vallejo est-elle attrayante et hautement recommandable, par exemple pour meubler les journées d’un voyage en transatlantique.

On n’en retiendra pas grand chose à la fin, si ce n’est quelques détails nouveaux, par exemple que l’auteur avait un enfant de deux ans quand elle a attaqué son manuscrit et qu’elle mettait ses livres à l’abri sur le dossier du canapé, ce qui lui servait d’appuie-tête (cet épisode ici abrégé prend une page du livre, suivie de bien d’autres consacrées à la mère, au père et aux grands-parents de la rédactrice). Signalons toutefois des informations inédites, très intéressantes, sur l’Espagne et ses vieilles librairies à partir de la page 360.

Traiter avec enthousiasme la saga de la naissance des bibliothèques à Alexandrie, Athènes et Rome sur le mode conte de fées est une très bonne idée, qui n’échappe pas cependant à un risque d’enlisement verbal, de redondance et de confusion, laquelle est déjà mise en avant dans le titre : pourquoi un « roseau » ? Est-ce une allusion secrète au calame ? On ne le saura pas, mais bizarrement la couverture montre du papyrus, plante proto-papetière qui n’a de commun avec le junco du titre espagnol que le fait qu’elle pousse dans l’eau.

Irene Vallejo, L’Infini dans un roseau, Les Belles Lettres, 2021, 560 pages, 23,50 €.

Septembre 2021

" La mode est au tribunal des masses, (...) aux coup portés aux prétendus ennemis du régime par des commissaires du peuple dont le prétoire est l’anonymat des réseaux sociaux. (...) Le racisme indigéniste est devenu légitime pourvu qu'il se présente comme un antiracisme multiculturel."

Michel Onfray est un gros artichaut dont les feuilles repoussent au fur et à mesure de leur arrachement par des détracteurs toujours renouvelés. Avec cent quinze bâtons pour se faire battre, je veux dire des livres publiés – dont au moins un ouvrage de salubrité publique, Traité d’athéologie –, il tend à démontrer, à son corps défendant, que seule l’absence d’humour permet une activité surhumaine chez un auteur.

Le titre de son dernier livre de combat, Autodafés, L’art de détruire les livres, n’est pas à prendre au pied de la flamme : il rassemble les six ouvrages dénonciateurs d’idéologies malfaisantes qui ont été le plus éreintés dans notre histoire récente, signe qu’ils frappaient juste, sans doute. De Simon Leys à Sylvain Gouguenheim, du maoïsme à l’islamo-gauchisme, en passant par la psychanalyse, on a le plaisir de parcourir au pas de charge le contre et le pour de systèmes de pensée dont beaucoup relèvent de l’arnaque pure et simple.

Ce petit livre se voulant un éloge de l’honnêteté, il est surprenant que l’éditeur ait utilisé pour sa couverture l’admirable Vuelo de brujas (Goya, v. 1797, Musée du Prado) sans dire ce que c’est.

Michel Onfray, Autodafés, L’art de détruite les livres, Les Presses de la Cité, 2021, 201 pages, 19 €.

Avril 2021

"Il ne cessait de fixer l'écran noir. Il ne cessait de répéter Jésus, Doux Jésus ou Bonté divine."

Il y a une quinzaine d’années, comme suite à La Grande Numérisation, j’avais caressé paresseusement l’idée d’un récit de vraie-fausse SF comme DeLillo vient d’en faire un.

Paresseusement, parce que rien n’est plus ennuyeux qu’écrire un roman, si ce n’est, peut-être, d’en lire un.

Pour ce Silence, paru chez Actes Sud, de longs extraits par les critiques moutonniers auraient dû m’avertir que le silence est le frère caché du vide. Le premier chapitre, copicollage des annonces successives du nombre de kilomètres restant à parcourir dans un avion le disent : Don DeLillo (déjà, ce nom !) tire à la ligne comme un haleur de péniches et, comme lui, le lecteur ahanant sait d’emblée qu’il sera à la peine. Si vous biffez ensuite les longues citations d’Einstein qui viennent comme un cheval sur la soupe, le volume tombe de 107 pages à 67. Ajoutez que le pensum est vaguement parcouru par des personnages plats comme des cartes à jouer, qu’il égrène des chapelets de substantifs ou d’infinitifs séparés par des points pour faire moderne et qu’enfin l’évitement y est à peu près complet du vrai et important sujet auquel on s’attendait et qui reste à traiter, avouez qu’il y a de quoi en vouloir à ce voleur de mes 11.50 € et aux unanimes qui s’en extasient !

Mars 2021

Au cours de mes tribulations à Shanghai autour de 1980, j'ai réussi à coucher deux fois dans le lit de Sir Victor Sassoon : une première fois dans sa suite princière au sommet du Peace Hotel, la seconde dans son cottage art-déco normand de Hongqiao Road. Fusionner avec des lieux qui ne demandent qu'à se mettre à table fait partie de mes expériences préférées, dont un écho baigne les deux lectures suivantes.

Jonathan Kaufman, The last kings of Shanghai. The rival Jewish dynasties that helped create modern China, New York, Viking, 2020. Et Stanley Jackson, The Sassoons, Portrait of a Dynasty, London, William Heinemann Ltd., 1968.

Les dynasties sépharades des Sassoon et des Kadoorie ont fer-forgé le modernisme de Shanghai, dont le mythe flamboyant a survécu et survivra sans doute à toutes les convulsions du pays. Par ailleurs et accessoirement, ces milliardaires ont fait que Shanghai a été le seul endroit au monde où purent se poser, sans la moindre formalité, plus de 18 000 fugitifs juifs d’Europe à la fin des années 1930. En une saga d’à peine une douzaine d’années, on voit des fortunes issues du trafic d’opium exploser, resplendir, et finalement se mettre au service de l’humanitaire, tandis que le SS Meisinger débarque en grande pompe afin d’appliquer ici aussi la solution finale et repart bredouille, après quoi tous les personnages quittent la scène à la fin des années 1940. Seul l’héritier Kadoorie s’adaptera au nouveau régime. Le fastueux Victor Sassoon (photo) perd toutes ses possessions chinoises.

Un journaliste américain, Jonathan Kaufman, vient de publier un essai non romancé et assez bien fait sur ces deux dynasties, moins rivales que son titre ne le dit (elles étaient plutôt les bêtes noires de l’empire britannique et de ses banquiers, franchement antisémites). Il doit beaucoup à la somme de Stanley Jackson (1968) mais apporte des éléments piquants sur l’attitude ambiguë de l’occupant japonais, que le subtil Victor Sassoon semble s’être amusé à rouler dans la farine.

"Prenez le tiroir !" dit-il un jour à une jeune femme venue lui faire ses adieux en quittant la Chine. Il avait ouvert le tiroir de son bureau et l'invitait à prendre

un des bracelets de diamants qui s'y trouvaient, mais elle ne savait lequel choisir...

"Sassoon" est le titre d'un film à grand spectacle dont je me verrais bien écrire le scénario, avec dans le premier rôle DiCaprio déguisé en Vincent Price, ivre de jolies femmes et de pur-sang (il aimait photographier les unes nues et gagner le Derby d'Epsom avec les autres, quatre fois, je crois), ondulant avec chic dans un rêve de fric et de boue sur ses deux cannes : un accident d'avion lui avait brisé les hanches à la guerre de 14-18.

Février 2021

"Wikipédia est un agneau au pays des loups."

C'est entendu, la ressource est incontournable. On y a immédiatement recours pour ranimer sa mémoire sur un lieu, une date, un nom, parce que c'est plus vite fait que 1) ouvrir un livre ou un dictionnaire, 2) faire un pourtant salutaire effort de mémoire. C'est "la plus grande encyclopédie du monde", oui, et c'est même mieux : son contenu est un infini permanent.

Mais les informations, toujours ou presque fournies par des non-spécialistes, sont souvent fausses ? Moins qu'on le dit sans doute. Et puis, serine l'ouvrage, les utilisateurs sont invités à tout corriger eux-mêmes. Et c'est peut-être là que se trouve le piège infernal : le correcteur devient un bénévole exacerbé qui sacrifie les meilleures heures de sa vie à satisfaire un petit désir de se savoir plus savant que tout le monde. L'ennemi, c'est le spécialiste d'un sujet.

Rémi Mathis défend avec un enthousiasme fou l'institution où il a eu un poste important et dont il dévoile d'intéressants secrets. Il y croit vraiment, et de ses argumentations émane plus que de l'enthousiasme : de l'amour, de la foi, de l'aveuglement, une voie finalement. En latin, "voie que l'on suit" se dit secta (Wikipédia).

Rémi Mathis, Wikipédia. Dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde, First Editions, 2021, 217 p. 14,95 €.

Janvier 2021

Michel Delon, La 121e journée. L'incroyable histoire du manuscrit de Sade, Albin Michel, 2020.

Maurice Heine, Un Monde mouvant et sans limites. Tableau de l'amour macabre, premiers poèmes et autres écrits, Editions du Sandre, s.l.n.d.

Deux lectures hautement recommandables, qu'il me faudra un peu plus de temps que n'en dispense l'actualité pour décrire.

Le Monde titre "Le manuscrit « Les Cent Vingt Journées de Sodome », du marquis de Sade, acquis par l’Etat." De la Bastille à l’Arsenal il n’y avait donc qu’un pas. Ce pas me pose toutefois un petit embarras : l’Etat vend le manuscrit des 120 Journées tout en l’achetant à lui-même puisqu’il l’a saisi et il déleste au passage de 4.5 millions un brave bourgeois, ravi de participer à cette partie de bonneteau national ? Sade aurait souri. Mais je n’ai peut-être rien compris à l’affaire et je me mets donc à lire Delon, « La 121e journée » (Albin Michel).

Décembre 2020

Le locataire de l'Elysée, voyant sa fin de bail prochaine, s'alarme et fait fi de tout bois : ressusciter les LGV qu'il avait annulées, revenir au glyphosate et même célébrer Napoléon ! Pour ce qui est de ce dernier, les publications s'annoncent pléthoriques en mai 2021. En voici la moins attendue, qui parvient à raconter malgré les énormes tentatives d'occultation qui en furent faites la perte de Saint-Domingue, moment désastreux de l'histoire de France où l'emploi du mot "génocide" n'est pas déplacé. "La nécessité d'anéantir, dans St Domingue, jusqu'au dernier des Noirs, qui souillent cette terre si précieuse pour la France..." écrit le général Ferrand au ministre des Colonies. Exterminer 400 000 personnes d'un coup n'étant pas à la portée de n'importe quel fonctionnaire ou même despote, ce sera le rétablissement de l'esclavage. On note qu'il a donc fallu un enseignant québécois pour mener à bien cette recherche, puissamment étayée (un appel de note par phrase ou presque).

Jean-Pierre Le Glaunec, L'Armée indigène. La Défaite de Napoléon en Haiti, Lux Editeur, 2014-2020. Lire aussi, sur le même sujet, le pamphlétaire Claude Ribbe, Le Crime de Napoléon, Cherche-Midi, 2013.

Novembre 2020

"Le sujet étant colossal, j'ai décisé de me concentrer sur quelques textes précis et sur leur voyage à travers les principaux centres d'érudition."

Les sept cités du savoir, Comment les plus grands manuscrits de l'antiquité ont voyagé jusqu'à nous, Violet Moller, Payot, 2020. La traduction du titre anglais dit, un peu moins bruyamment : La carte du savoir. Comment les idées classiques furent perdues et retrouvées : une histoire en sept cités. Plus commercialement aussi, l’édition française signale que l’auteur, Violet Moller, est une « spécialiste en histoire des idées », qui n’a pour l’instant fait que coécrire un livre sur des faits curieux liés à la bibliothèque bodléienne ou à Charles Dickens, ainsi qu’un recueil de citations au sujet d’Oxford. On nous signale d’ailleurs qu’elle « vit près d’Oxford ». Moi-même, il faut l’avouer, je me vante d’avoir vécu pendant un quart de siècle pas très loin de la BnF Richelieu...

Ces arguments de vente aussi maigres qu’appuyés devraient suffire à douter de l’intérêt de ce livre à 23 € mais comment résister à la possibilité de découvrir des informations nouvelles ? En effet, si on connaît bien le rôle qu’ont joué Alexandrie ou Venise dans l’histoire de la diffusion du savoir, les chapitres concernant Salerne ou Palerme sont heureusement très instructifs. On reprochera toutefois à l’auteur, outre l’impasse totale sur les bibliothèques fatimides du Caire, de s’être concentrée sur la passation des écrits de Ptolémée, Euclide et Galien en laissant de côté toutes les branches de la connaissance en-dehors de la science. Enfin, son manuscrit aurait gagné à se faire resserrer par l'éditeur afin d'éliminer de nombreux passages à vide : généralités banales et manquant de chiffres, de dates et de solidité, déviant souvent vers une sorte de littérature enfantine ou la fantasy, comme avec ces " érudits prêts à parcourir plusieurs centaines de kilomètres, à braver les tempêtes de sable, la maladie, les inondations, les brigands et les bêtes fauves dans leurs recherches de livres, mus par la crainte que des idées ne soient perdues à jamais." (P. 87) Une phrase qui, parmi d'autres, fait sourire.

C'est pourquoi je recommanderai un autre ouvrage, lui aussi ouvertement vulgarisateur mais à bon escient, Quattrocento, Stephen Greenblatt, Flammarion (Champs), 2015, qui n'a besoin de personne pour être défendu : plusieurs prix l'ont couronné, ses ventes sont considérables car rarement un livre aussi érudit est écrit par un authentique conteur. "Un jour, un petit homme affable, vif et malin, frôlant la quarantaine, a vu un très vieux manuscrit sur l'étagère d'une bibliothèque, a compris l'intérêt de sa découverte et ordonné que ce manuscrit soit recopié. C'est tout, mais c'est suffisant." La découverte du poème épicurien de Lucrèce par un calligraphe et l'acte de le reproduire serait l'un des déclencheurs de la modernité. Et de le reproduire comment ? A la main.

Octobre 2020

« Les yeux dans les miens, le sultan passe alors le parchemin sur sa face, puis sur la mienne, et confie enfin la lettre à l’interprète, pour qu’il confirme ce que le visage a déjà compris. »

Jean Claude Bologne, né à Liège en 1956, bientôt centenaire en nombre d’ouvrages publiés (romans, nouvelles, apologues, essais et dictionnaires d’allusions) est philologue de formation et il enseigne l’iconographie médiévale : on peut dire qu’il a plusieurs cordes à ses nombreux arcs, ce qui n’interdit pas les surprises, tel son dernier ouvrage, qui est un délicieux tour de force à base des rites ancestraux de divers recoins du monde et de tous les temps : Nanouk inuit, Xénia de l’antiquité grecque, cérémonie initiatique chez les Aborigènes, « eau amère » du judaïsme, pratiques aztèques, etc. Les vingt-six rites choisis font l’objet, en page de gauche, d’une courte description tirée d’un ouvrage d’autorité scientifique et, en face, du témoignage ressenti par la personne en train de vivre le processus en question. Mon préféré : l'apostat hindou qui, pour être réintégré dans sa communauté, mange la bouse de la vache sacrée que l'on a nourrie de son sacrilège ; après quoi ses propres déjections le débarrasseront de la malédiction. C’est finement poétique, parfois cruel, toujours vivant, très vivant. Les rites définissent, mieux que les théories, notre rapport au monde (comme j'ai tenté de le cerner dans Philosophia naturalis, chez Klincksieck). Rituaire, Jean Claude Bologne, Éditions Le Taillis Pré, 2020.

« Une explication à ce comportement, il n’y en a pas. » cette sanction de H.M. Enzensberger à propos de Blanqui dévoile le ressort de Mausolée, trente-sept ballades tirées de l’histoire du progrès, où l’auteur condense la vie des hommes illustres de 1318 à 1954 sous la forme de notes brèves et décousues, alignant le pittoresque, le cocasse et l’incohérent, voire le répugnant, extrait comme un jus de citron de l'existence des grands hommes qui firent le progrès de l’humanité, un mot qu’Enzensberger pare évidemment d’humour et de dérision. Astucieusement, chaque portrait est seulement précédé des initiales et des dates de naissance et de mort, ce qui rend la lecture particulièrement piquante et ludique si on se retient d’aller voir en fin de volume de qui il va s’agir. Quelques-uns de ces personnages m’étaient inconnus mais un rapide coup d’œil, après coup, à leur biographie plus ou moins officielle sur Wikipédia double le plaisir par comparaison. Les fantômes d'Albert t'Serstevens et de Marcel Schwob ont adoré ce livre.

Hans Magnus Enzensberger, né en Bavière en 1929, est l’auteur de nombreux recueils de poèmes clairs et d’essais clairvoyants dont il faut avoir lu au moins Politique et Crime : neuf études (Gallimard) et, daté de 2006, Le Perdant radical (repris en Folio, 2016), lequel dépeint l’état d’esprit des tueurs à la petite semaine et à l’arme blanche qui ensanglantent notre actualité d'aujourd'hui et de demain. Quant à Hammerstein ou L'Intransigeance : une histoire allemande (Gallimard/Folio, 2010) c’est son seul roman à ce jour. Et encore, dit-il, « ce n’est pas un roman ».

Mausolée, précédé du recueil de poèmes Défense des loups, sa première publication (en 1957), Gallimard, 2007.

Septembre 2020

Robert de Montesquiou à Marcel Proust : « Il y a, entre nous, désormais, un mur de glace. Il contient, retient,

maintient des fleurs colorées et fraîches ; on les voit, mais sans les atteindre. » (2015). Marcel Proust à Robert

de Montesquiou : « Je suis si malade et, quand il s’agit de vous, si admiratif... » (1916).

La correspondance des écrivains fameux apparaît souvent comme un fond de tiroir éditorial peu reluisant, ou, au mieux, de quoi en savoir plus sur un auteur dont on sait déjà tout, que l’on aime tant qu’on n’en est jamais rassasié. Mais les 5 200 lettres répertoriées de Marcel Proust (certains spécialistes pensent qu’il en a existé le double, voire le triple) jettent une lumière indispensable non seulement sur le personnage mais aussi sur le mécanisme auquel l’œuvre-monstre qu’est À la Recherche du temps perdu doit son élaboration. Deux ouvrages récents, un facile-distrayant et un abstrus-instructif, procèdent à des exhumations du sens sur le même terrain.

Le premier (*), muni d'une préface plutôt scolaire et riche en idées reçues, offre une courte mais piquante sélection des échanges entre Marcel, qui n’était rien, et Robert de Montesquiou-Fezensac, célèbre poète, dandy éblouissant et homme du plus grand monde. Le lecteur assiste à la cour éhontée que Proust brûlant d’être connu fait au comte, qui le prend de haut, puis le renversement de cette offensive quand se propage le succès de la Recherche, le livre dont on cause. Mais les réticences progressives de Marcel Proust, sa langue devenue de bois et fuyante dans ces lettres, n’ont pas seulement comme source les œillères du vedettariat.

Le second ouvrage (**) permet de le comprendre : ce Marcel était en fait un petit galapiat et il le restera. Dès son jeune âge, il se lance dans une correspondance frénétique avec ses grands-mères et sa mère, qu’il fait des efforts surhumains chez un gamin pour séduire en imitant leur style, la richesse de leur conversation, voire leur humour pour ce qui est de Jeanne Proust, la mère, sans rechigner à tomber dans la plus évidente flagornerie. D’après le Québécois Martin Robitaille, le pli est pris : toutes les lettres des décennies suivantes viseront à chercher à se faire admirer et surtout aimer, mais aussi, à tenir les gens à distance ; moins l’auteur veut voir les gens, plus les courriers sont longs, tortueux et fréquents. Robert de Montesquiou, ainsi, en pâtit. Une autre constatation et de taille, c’est qu’après la mort de la grand-mère maternelle adorée, les échanges avec la mère vont prendre un tour abominable, qui est l’envahissement de la sensibilité et du quotidien du jeune homme au point que, se devinant aimé surtout s’il est malade, il devient le malade le plus obsessionnel du monde. Va alors se produire une synergie entre la surenchère morbide et l’écriture des atermoiements, qui forge en toute discrétion ce qui fait l’originalité et la force de l’œuvre à venir : du papier à lettres aux paperoles, le flot sera naturel, et de plus en plus contourné. C’est en tout cas la thèse passionnante de cet essai, qui épluche les courriers échangés avec Jeanne, Montesquiou et Reynaldo Hahn (l'ami proche, puis lointain, puis re-ami et destinataire alors de cocasseries délirantes). De cet essai, on sautera, si on n’est pas un adepte, les filandreuses analyses psychanalytiques qui meublent lourdement certaines pages tout en s’éloignant le plus possible du sujet.

Août 2020

* Ernst Jünger, Premier et second journaux parisiens,1941-1945 (avec, en intermède, les Notes du Caucase, contrepoint terrible de 1943 aux dîners du Ritz ou de La Tour d'argent). Une phrase dit tout : "Après les trois premiers jugements de valeur, on sait que l'interlocuteur appartient à l'autre camp, et l'on se cantonne dans de courtois lieux communs." (p.381). "L'autre camp", ici, c'est l'hitlérisme, et le camp de celui qui parle, c'est, au choix et tout ensemble, la poésie, l'art de la guerre, l'entomologie, l'honneur, les livres, l'horticulture, etc. Le militaire de haut vol qu'est Ernst Jünger a fait des pointes sur la corde raide qui a duré une bonne décennie, aux ordres d'un pouvoir qu'il qualifie de démoniaque, tout en tenant un journal dont mainte page, malgré les mots couverts, pouvait le conduire devant le peloton d'exécution. Cette "corde raide", bizarrement, est constituée de fibres suffisamment denses pour qu'elle accompagne toujours la pensée de l'auteur, pourtant mort centenaire il y a vingt ans : l'animosité qu'il inspire en Allemagne est virulente ("Sa subtilité ne l'empêche pas de se lier avec tous les Français possibles et imaginables, comme si de rien n'était", formule un critique en 1943) ; elle ne s'atténue toujours pas aujourd'hui. Et il existe encore en France un ou deux obscurs rats de bibliothèques pour lui chercher noise, ce qui est évidemment des plus faciles et souvent gratuit (par exemple en feignant d'amalgamer le parti nazi et l'armée), comme le prouvent bien des détails de ces journaux, qu'il suffit de lire avec un peu d' attention.

![]() Ces pages éthérées, qui

font respirer au jour le jour l'ambiguïté méphitique de l'Occupation, nous les

Ces pages éthérées, qui

font respirer au jour le jour l'ambiguïté méphitique de l'Occupation, nous les

avions déjà lues dans les années 70 chez le même éditeur. Ce dernier les a republiées dans sa

collection "Titres" (un mot poli pour "poche") après révision par Julien Hervier, dont la biographie de

référence de Jünger demeure scandaleusement indisponible chez Fayard. En particulier, elle est

indispensable pour savoir quels personnages sont dissimulés sous les prudents pseudonymes de ces mémoires parisiens.

Traduction de l'allemand par Frédéric de Towarnicki et Henri Plard, revue par Julien Hervier, Christian Bourgois éd., 2014, 775 pages, 12 €.

Juillet 2020

* Edgardo Franzosini, Bela Lugosi, Biographie d'une métamorphose. "Je suis le comte Dracula, je suis le roi des vampires, je suis immortel" furent les derniers mots de cet acteur hors du commun, né en 1882 à Lùgos en Hongrie, d'où son pseudonyme, et mort à L.A. en 1956 après avoir marqué de sa présence étrange un bon nombre de films, dont le Dracula de Tod Browning en 1931, dans lequel il campe un monstre en frac, contre-pied radical du Nosferatu de Murnau et, sans le savoir, de l'incarnation saignante que nous offrira plus tard Christopher Lee. L'écrivain italien Edgardo Franzosini s'est attaché en 1984 à raconter comment le personnage créé par Bram Stoker a très immédiatement vampirisé l'acteur et comment celui-ci a dorénavant surjoué son existence, au point que Peter Lorre est venu à son enterrement avec un pieu qu'il lui aurait enfoncé dans le cœur si Boris Karloff ne l'en avait empêché. Récit passionnant, enrichi de nombreuses annotations, curiosités et parallèles inattendus, joliment édité de surcroît.

Trad. de l'italien par Thierry Gillybœuf. Genève, La Baconnière, 2020.

* Susan Orlean, L.A. Bibliothèque. "Bibliothécaires et documentalistes doivent lire comme un ivrogne boit", a dit Althea Warren, nouvelle directrice de la bibliothèque de Los Angeles (1933-1947) dans sa première adresse au personnel. Les choses ont bien changé depuis lors. Leur évolution est une pandémie.

L'intérêt majeur de ce livre est qu'il retrace toute l'existence pittoresque de l'institution, depuis le cabinet de lecture Amigos del pais en 1844 jusqu'à l'organisation en réseau de ses 80 succursales, les dizaines de millions de visites et la diversification en centre d'aide sociale, téléphone réponse à tout même les questions ineptes, lieu d'accueil des SDF ou jardin d'enfants : depuis trente ans ce n'est déjà plus un "tiers lieu" mais au moins un quintuple lieu, où la présence des livres et surtout des livres en papier s'estompe, et finira par paraître saugrenue, tels de muets objets dans un coin de musée.

La bâtisse massive dans le style hispano-maya-égyptien de la bibliothèque publique centrale de Los Angeles fut inaugurée en 1926, qui parut impressionnante jusqu'à ce que des gratte-ciel de verre se mettent à jaillir tout autour et l'écrasent. D'autre part, même si la voûte de sa spectaculaire rotonde suscite encore l'admiration, le lieu n'était pas conçu par un spécialiste de ce genre d'établissement et - comme à la BnF de Tolbiac - toutes les pires erreurs furent commises (stockage, sécurité, etc.), qui menèrent au désastre du 29 avril 1986 : le feu prit mystérieusement on ne sait où puis ravagea les lieux. Les livres se consumèrent pendant plus de sept heures, après quoi ils se mirent à macérer dans les tonnes d'eau déversées par les pompiers (400 000 ouvrages brûlés, 700 000 imbibés).

L'incendie est raconté dans Livres en feu, Histoire de la destruction sans fin des bibliothèques (Folio), mais la très patiente enquête de la journaliste Susan Orlean révèle une infinité de détails ignorés. Le récit est "à l'américaine" : mi-thriller mi-journal des émotions de l'auteur à la première personne du singulier, allers-et-retours permanents dans le temps et suspense savamment entretenu (mais qui a fait cela ?).

Cette biographie d'une bibliothèque est cependant une agréable lecture pour

les non spécialistes (lesquels spécialistes, d'ailleurs, s'y instruiront beaucoup).

NB : Le titre ne se lit pas La Biblothèque mais se prononce "Elle est" pour "Los Angeles Bibliothèque". C'est originellement The Library Book, c'est-à-dire "Le Livre de la Bibliothèque", pour affirmer sans doute que cette histoire a valeur d'exemple à méditer pour tous les établissements de lecture publique aux Etats-Unis, et bientôt partout dans le monde.

Editions du Sous-sol, 2020.

Juin 2020 encore, après une flânerie sur le site "Stalker", trois ou quatre titres.

* Dominique de Roux, Immédiatement.

"Technocrate : fils de famille pétrifié du côté droit et impuissant du côté gauche. Au milieu une intelligence qui se justifie sans fin, sur le mode du cadavre qui bafouille." Pour le reste, on sent que ça a dû être piquant un jour, mais il faudrait maintenant éclairer en note de bas de page les initiales avec les noms cachés pour raviver l'intérêt du chercheur, voire du lecteur. Demeure cependant suranné avec toutes ces considérations sur "la femme... une femme ceci... les femmes cela..." ainsi que les aphorismes à l'emporte-billet (plus nébuleux qu'à l'emporte-pièce). De Roux ne réussit pas à être entièrement antipathique cependant, et il est souvent sagace : "L'Amérique est à la biosphère ce que le cancer est au corps humain".

Dans ce livre est publiée une étonnante lettre de mise en garde que lui envoie Romain Gary en

71 et qui conclut ainsi : "Mais on ne va nulle part en dansant autour de soi-même". Tous les

jeunes auteurs et auteuresses devraient méditer cet avertissement.

Christian Bourgois, 1972, La Table Ronde, 1995.

* Georges Bernanos, La France contre les robots.

NB Le titre initialement prévu était Hymne à la liberté, bien plus d'actualité en 1946, mais celui qui fut curieusement choisi devait sans le savoir projeter l'ouvrage sur le devant de nos consciences un demi-siècle plus tard car il dévoile "une de ces évidences imbéciles qui assurent l'imbécile sécurité des imbéciles. Ces malheureux auraient été bien incapables de prévoir que rien n'arrêterait les cupidités déchaînées, qu'elles finiraient par se disputer la clientèle à coup de canon : « Achète ou meurs ! »" Ou encore : "On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure."

Attaque frontale du consumérisme et des machines (que nous enrobons aujourd'hui du frimeur "nouvelles technologies", qui est d'ailleurs une faute de français, un travers que Bernanos sentait aussi venir). C'est une lecture brûlante donc, si on peut supporter le christianisme qui perle aux commissures de chaque intuition (mais peut-être que, sans la foi, Bernanos n'aurait pas été aussi loin dans l'alerte).

R. Laffont, 1947, Le Castor Astral, notes et postface d'Albert Béguin, 2009.

* Michel Bernanos, La Montagne morte de la vie.

Quatrième enfant du précédent, mort à 41 ans en 1964, un an après avoir écrit la dernière ligne de ce roman : "Le seul souvenir qui me reste, depuis des siècles que je vis dans la pierre, est le doux contact de larmes sur un visage d'homme." Orientée faute de mieux vers les amateurs de fantastique, cette sublime aventure va bien au-delà du genre : son étrangeté surhumaine constitue un filon rare dans la littérature francophone, dépourvue comme on sait des neurones de l'imaginaire.

La petite poignée de livres de Michel Bernanos fut éditée après son suicide. Ce n'est pas très

glorieux, je dirais. Et que publiait-on en 1964 ? En flagrant délire (John Lennon), Paris est une fête (Ernest

Hemingway), Les Mots (Jean-Paul Sartre), Un guide raconte (Gaston Rebuffat), etc.

Jean-Jacques Pauvert, 1967, L'Arbre vengeur, 2017.

* Arthur Machen, Le Grand Dieu Pan. "Je suis bien certain de n'avoir rien compris de la vraie source et de la quintessence de l'histoire au moment où je l'écrivais. Tout est venu d'une maison solitaire, sur un flanc de colline, sous un grand-bois, au-dessus d'une rivière dans le pays où je suis né" avoue l'auteur.

Le critique Juan Asensio place Machen bien au-dessus de Lovecraft, qui s'en serait inspiré. Je

crois pourtant que les deux hommes, distants par la culture et les continents, étaient habités de

deux folies entièrement cloisonnées, Machen se trouvant plus proche de Poe ou de Hawthorne,

du XIXe siècle en fait, avec sa pudeur allusive, voire tortueuse et souvent frustrante, qui le tient à

l'écart de toute bassesse. Une lecture délicieuse, quoi qu'il en soit, dans l'une ou l'autre version.

Petite Bibliothèque Ombres, trad. Paul Jean Toulet, 1993.

Suivi de La Lumière intérieure, trad. Anne-Sylvie Homassel et Jacques Parsons, Terre de Brume, 2018.

Juin 2020

* Woody Allen, Soit dit en passant. "A mon âge, je mise avec l'argent du casino" dit aujourdhui cet homme-papillon, de son habituel ton abattu.

Le titre original de cette "Autobiographie" est Apropos of Nothing : c'est en effet "au sujet de rien" que furent écrites ces 536 pages, mais on ne va pas

chercher noise à son éditeur français pour un titre raté dans la mesure où il fallait un certain courage éditorial face au déferlement de haine que l'auteur a généré : de multiples pécores françaises

y vont de leur petit fiel dans Bibliobs, En attendant Nadeau, etc. et montrent qu'elles ne comprendront jamais ce qu'est l'humanité. L'essentiel du livre consiste à dire le tragique

d'une existence d'amuseur qui n'en finit pas de se tromper. Pas un de ses cinquante films ne présente un grand intérêt et il nous explique pourquoi, et par quel processus mental il est responsable de

ses ratages. Pas une de ses centaines d'aventures sexuelles ne finit proprement, pour des raisons similaires. Si on veut faire quelque reproche à cet ouvrage, c'est son côté name dropping,

qui nous dépasse un peu de ce côté du monde, et aussi le fait qu'un très long et détaillé chapitre est consacré aux démêlés avec "Rosemary" Farrow, dont l'effroyable résultat est la destruction sociale de Woody Allen, en tant que star, réalisateur et humoriste. D'ailleurs

ces pages-là sont entièrement dénuées de la verve et de l'humour absurde qui ont fait la gloire de cet humain trop humain, Allen. En conclusion, le livre vaut surtout pour le portrait d'un monde du

cinéma et de la presse, dont apparaît la franche monstruosité. Roman Polanski a certainement apprécié. Stock, 2020 (l'image montre la couverture américaine).

l'effroyable résultat est la destruction sociale de Woody Allen, en tant que star, réalisateur et humoriste. D'ailleurs

ces pages-là sont entièrement dénuées de la verve et de l'humour absurde qui ont fait la gloire de cet humain trop humain, Allen. En conclusion, le livre vaut surtout pour le portrait d'un monde du

cinéma et de la presse, dont apparaît la franche monstruosité. Roman Polanski a certainement apprécié. Stock, 2020 (l'image montre la couverture américaine).

* Olivier Charneux, Le Prix de la joie. Eté 1963, l'affaire Trenet. "Alors je suis joyeux, je ne suis pas gay."

Comme Cabu et la France entière d'alors, je suis imprégné des chansonnettes de Trenet (né à Perpignan, lycéen à Béziers et admirateur de la ville de Narbonne, comment y échapper ?), dont des bribes musiquées tournent toutes seules dans l'arrière-salle de mon crâne, comme "Fi-celle, sois donc bénie...". Etant cependant le contraire d'un fan, je ne connais rien de la biographie du chanteur et ne possède aucun de ses disques. C'est donc avec épatement que je découvre que ce millionnaire de l'insouciance a été trois fois en prison pour homosexualité. Il est vrai que les années cinquante et soixante du siècle dernier furent terriblement corsetées, on peut dire pétainisto-gaulliennes, pour ce qui est de la chose, même hétéro. C'est l'amère ambiance de cette période qu'évoque Olivier Charneux, en se mettant dans la peau du fou chantant en prison - tentative d'ailleurs peu convaincante car le monologue intérieur de Trenet devait être le contraire de ce qui est ici imprimé - et en nous fournissant le résultat d'une recherche précise et approfondie, sauf une grossière erreur à la dernière page, pour la sortie de prison le 10 août 1963 à Aix : "ma mère (...) prend place derrière moi", alors que la photo parue dans La Provence montre que c'est elle la vedette au premier plan et que son grand balourd de garçon la suit et même la regarde avec reconnaissance. Tout est là, sans doute.

Cette enquête nous apprend que le métier du spectacle, le public et la presse avaient immédiatement rayé Trenet de leur mémoire, ce qui n'est pas sans cousinage avec le sort actuel de Woody Allen, ni surtout celui d'Oscar Wilde. La notoriété c'est la mort. Ou bien, comme disait Saint-Simon, "c'est la rançon de la grandeur". Mais il n'y a plus de grandeur aujourd'hui.

Editions Séguier, 2020.

* Roger Caillois, Puissances du rêve. "Le mystère du rêve naît du fait que cette fantasmagorie, sur laquelle de dormeur ne peut rien, est cependant tout entière issue de son imagination. Comme elle se déroule sans son aveu, il a peine à s'en croire responsable. D'autre part, il ne peut pas ne pas se persuader qu'elle lui est adressée." Cette anthologie rassemble des auteurs connus (Poe, Wells, Cortazar, Bierce, Gautier...) que l'on a toujours plaisir à relire, mais elle fait aussi découvrir de nombreux écrivains peu connus : Gjalski, Onions, Golding, Levinson, ou à contre-emploi, si l'on peut dire, comme Maugham et Kipling.

C'était déjà le cas avec L'anthologie du Fantastique (1958), présentée par le même Roger Caillois, chez le même éditeur. Agréable exemplaire numéroté, relié pleine toile bleu ciel, texte sur deux colonnes en Didot corps 9, au club français du livre, 1962 (Payé 9 € chez mon bouquiniste).

Mai 2020

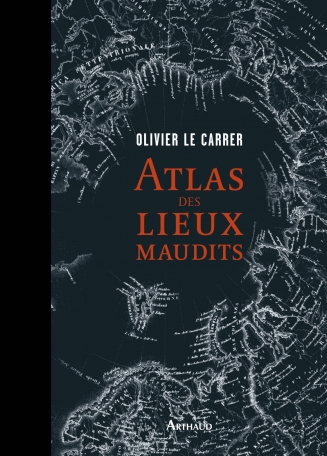

* Olivier Le Carrer, Atlas des lieux maudits. "Il semblerait que le paradis ne soit pas si différent du monde réel : il y faut toujours quelqu'un pour descendre les poubelles." Olivier Le Carrer, né en 1963, journaliste-navigateur, a publié plusieurs ouvrages liés à sa passion pour la mer. Celui-ci s'aventure dans l'horreur

cachée du monde actuel et recense quarante lieux en voie de perdition que nous

préférerions ignorer, comme l'île-poubelle des Maldives qui épaissit chaque jour, ainsi que la

base russe Zapadnaya Litsa, où rouille une centaine de sous-marins nucléaires au rebut,

Tchernobyl de la brocante, ou encore l'apocalypse que nous mitonne la Cumbre Vieja, à deux

pas d'ici. Ce serait donc plutôt un atlas des lieux pourris que ce livre, s'il ne s'y glissait quelques

endroits pétris de légendes maléfiques ou enchantées, dont la présence est un peu inattendue, de même que l'humour légèrement sarcastique sous lequel l'auteur dissimule peut-être son désespoir.

En tout cas, aucun amoureux des livres n'ignorera cette publication admirable, systématiquement illustrée de cartes anciennes aquarellées qui font doucement rêver et, accessoirement, vous poussent à vérifier sur votre moteur de recherche l'état très concret, hélas, des affres si joliment répertoriées.

Flammarion et Arthaud, un volume in-4° relié, dos toilé noir, 2013.